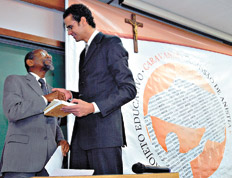

El gigante Paulo Abrao, presidente de la Comisión de Amnistía y secretario de Justicia.

Desde Río de Janeiro

En 1980, la Argentina tenía 28 millones de habitantes. La dictadura desapareció o asesinó en siete años a no menos de 15.000 personas, que podrían llegar al doble. El mismo año, Brasil tenía 119 millones de habitantes, entre quienes la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos estimó que la dictadura provocó en dos décadas 376 víctimas fatales, 136 de ellas de- saparecidas. El impacto proporcional fue así entre 170 y 340 veces menor, y diluido en un lapso casi tres veces más extenso. Además, el grueso de las desapariciones se produjeron en Araguaia, plena selva amazónica, entre estudiantes de clase media llegados desde San Pablo y otros lugares del país para instalar un foco guerrillero rural, lo cual redujo aún más el efecto social de sus asesinatos. Los militares brasileños pusieron a su economía en una senda hacia el desarrollo y una muy gradual inclusión social mientras sus camaradas argentinos destruyeron la avanzada industria preexistente, desgarraron el homogéneo tejido social y terminaron derrotados en una guerra con Gran Bretaña y los Estados Unidos. Utilicé este cotejo rudimentario como prólogo a mi exposición, para explicar el diferente recorrido postdictatorial de cada país y el enorme arraigo del movimiento en defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. Ese fue el motor indispensable para salir del pantano del terror y la clandestinidad hacia la situación actual: ya han sido condenados 272 culpables por crímenes de lesa humanidad y fueron absueltos 20, en clara demostración de que rigen en plenitud las garantías del debido proceso, por las que nadie será castigado sin pruebas irrefutables en su contra.

Los usos de la amnistía

Creo que estuve a punto de obtener el efecto contrario, cuando pocos pero tenaces asistentes entendieron que minimizaba la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas aquí, como si se tratara del campeonato sudamericano de mayor sufrimiento. Me explicaron entonces que además había 308.000 víctimas de la tortura y miles de campesinos e indígenas masacrados, cifras de las que no puedo dar fe pero que sirvieron para establecer que la proporción de las personas concernidas por esta problemática no será la misma que en la Argentina, pero su fervor es equivalente. La lógica de mi paralelo comenzó a verse mejor cuando la psicoanalista y actriz Cecilia Boal (viuda del creador del Teatro del Oprimido, Augusto Boal) llamó la atención sobre la escasa cantidad de estudiantes que asistían en el anfiteatro de la multitudinaria Universidad Católica a la conferencia organizada por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, la organización argentina Memoria Abierta y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Fue quedando claro que antes y después de las leyes y de las decisiones políticas, la clave reside en la extensión y la profundidad del reclamo y en la movilización social que lo respalda. Esa es la única verdad universal que se desprende de la experiencia argentina. Lo que parece imposible un día puede tornarse realidad en el futuro, siempre que la demanda social sea intensa y prolongada. En ese caso, las tácticas de cada etapa tienen importancia menor. Un ejemplo de ello fue la apertura de los juicios por la verdad, que Emilio Mignone solicitó en 1996 luego de la confesión del marino Adolfo Scilingo. El presidente fundador del CELS no se amilanó por la acusación de que renunciaba a la justicia para limitarse a reclamar la verdad, porque tenía plena conciencia de estar abriendo un camino cuando todos parecían ocluidos por las leyes y los decretos de impunidad. Mignone comprendió lo que el dictador Videla decía en privado en 1978 como parte de su diálogo promiscuo con la Conferencia Episcopal católica: de reconocer el asesinato de los desaparecidos deberían explicar “dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. Otra intervención significativa fue la de un profesor que inquirió por qué era tan bajo el número de procesados en la Argentina, lo cual se explica por el método clandestino de represión, que incluyó la impunidad de los perpetradores por medio de su anonimato, y por la renuencia de la mayoría de los organismos defensores de los derechos humanos a exigir la responsabilidad objetiva por la mera ubicación de alguien en un organigrama.

Caravanas

El cierre de la conferencia, la mañana del viernes, coincidió con la 61ª Caravana de Amnistía, la forma itinerante de movilización en torno de los crímenes de la dictadura. La Comisión, presidida desde 2007 por el Secretario Federal de Justicia, Paulo Abrao, de 36 años, ha recorrido el país escuchando testimonios de las víctimas, en ceremonias catárticas que, como esto es Brasil, a veces incluyen canto y baile. Estos denominados juicios culminan con un diploma de amnistía y el pago de reparaciones económicas. Abrao trata de leer sentado las conclusiones de cada sesión, porque de pie sólo la cabeza de los muy altos llega a la altura de sus hombros. En esta sesión se juzgaron seis casos muy distintos que ilustran el amplio alcance de las caravanas: un profesor despedido en 1954 luego de anunciar un acto político; dos militantes presas, torturadas y condenadas a prisión; tres guerrilleros asesinados y uno detenido-desaparecido en el carnaval de 1974. Durante la sesión también se rindió homenaje a dos grandes figuras nacionales: Augusto Boal, que utilizó el arte como medio de organización política y social, y Luiz Carlos Prestes, ex capitán del Ejército y durante medio siglo líder del Partido Comunista, quien en la década de 1920 caminó 25.000 kilómetros al frente de una columna de 1500 rebeldes. A los argentinos, pero no sólo a los argentinos les confunde el uso de la palabra amnistía para estos ritos. Al músico gaúcho Raúl Ellwanger, quien durante el exilio estudió sociología en Chile y Buenos Aires y se convirtió en hincha incondicional del Globito de Parque Patricios, le suena a versión brasileña de la doctrina de los dos demonios. Abrao explica que se trata de una resignificación de la ley de amnistía de 1979, que permitió el regreso a Brasil de miles de exiliados pero al mismo tiempo eximió de persecución penal a militares y policías criminales. Según Abrao lo que faltó hasta 2007 fue el reconocimiento a la dignidad de las víctimas y el pedido de perdón por parte del Estado, que es lo que procura el diploma de amnistiado que la Comisión entrega al concluir cada proceso individual, cuya duración se redujo de 120 a 45 días. El concepto de amnistía, dice, “dejó de enfocarse en el olvido para alinearse con los principios de reparación, verdad, memoria y justicia”. También se pusieron en práctica políticas de preservación de la memoria histórica y de educación para la democracia y los derechos humanos, lo que incluye el proyecto Marcas de la Memoria y el Memorial de la Amnistía Política, un centro de investigaciones y documentación, que se está construyendo en Belo Horizonte. “Había museos de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero no de la memoria”, explica Abrao. El Memorial incluirá lo que el presidente de la Comisión denomina “Espacios” para exaltar el derecho a resistir, las utopías, la revolución y las libertades democráticas, y repudiar el estado de excepción, la represión y los crímenes de lesa humanidad, todo “desde la visión de las víctimas”.

Eu me lembro

Otra resignificación de la amnistía propician quienes reclaman la apertura de procesos judiciales contra los autores de los crímenes dictatoriales. Los deudos de 22 víctimas de la represión en Araguaia iniciaron su peregrinaje judicial en cuanto concluyó la dictadura. Sólo pedían conocer el paradero de sus familiares, el hallazgo y devolución de sus cuerpos y la emisión de los respectivos certificados de defunción. Pero la Justicia consideró que la ley de amnistía tornaba innecesario un pronunciamiento que, además, declaró de satisfacción imposible por razones materiales. Recién en los últimos años la Comisión de Amnistía recogió el testimonio de los campesinos que fueron torturados sólo por haber estado en contacto con los guerrilleros, y que con un par de excepciones son los únicos sobrevivientes. Uno de ellos narró que los militares decapitaban los cadáveres. Su testimonio forma parte de Eu me lembro (o “Yo me acuerdo”, en remembranza tácita del Je me souviens, de Georges Perec), una película documental dirigida por Luis Fernando Lobo, exhibida en la Conferencia como parte del simultáneo Festival de Cine por la Verdad. Luego de innumerables idas y venidas por los distintos tribunales brasileños, los familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995, pocos meses después de la confesión de Scilingo en la Argentina. El 6 de marzo de 2001, el mismo día en que la Justicia argentina declaró nulas las leyes de impunidad en la causa Simón, la Comisión Interamericana consideró admisible la presentación por Araguaia. Ocho años después elevó el caso a la Corte Interamericana, alegando que el Estado tenía “responsabilidad en la detención arbitraria, tortura y de- saparición forzada de 70 personas”, que constituían “crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles”. El presidente Lula promulgó entonces un decreto elaborado por sus ministro Dilma Rousseff y Paulo Vanucchi, que creaba una Comisión Nacional de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos y localizar los restos de los detenidos-desaparecidos en Araguaia. El ministro de Defensa Nelson Jobim y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas amenazaron con sus renuncias y Lula aceptó ablandar el proyecto. La secuencia continuó en abril de 2010 (la fecha prevista para que comenzara a actuar la Comisión de la Verdad), cuando el Supremo Tribunal Federal Brasileño ratificó por 7 a 2 la vigencia de la ley de amnistía, en un claro mensaje a Dilma, la candidata de Lula a la sucesión presidencial. En noviembre de 2010, la Corte Interamericana falló en los mismos términos de la Comisión y declaró por unanimidad que la ley de amnistía es incompatible con la Convención Americana, carece de efectos jurídicos y no puede obstaculizar la investigación, ni la identificación y el castigo de los responsables. El Estado, responsable por la de- saparición forzada que viola los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, también ha faltado a las garantías judiciales al no investigar los hechos; a la libertad de pensamiento y de expresión al afectar el derecho a buscar y a recibir información, e incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia dispuso que el Estado iniciara ante la justicia ordinaria la investigación penal para esclarecer los hechos, castigar a los responsables, determinar el paradero de las víctimas desaparecidas, identificar sus restos mortales y entregarlos a sus familiares.

Otro caso argentino

El Supremo Tribunal de Justicia no volvió a pronunciarse, pero dos de sus integrantes declararon en marzo de este año que no revisarían su propia sentencia. Sin embargo, en mayo de 2011 el mismo tribunal había concedido la extradición del ex mayor del Ejército argentino Norberto Raúl Trozzo, para que fuera juzgado por su participación en la masacre de Margarita Belén. Los jueces supremos de Brasil entendieron que los secuestros de las cuatro víctimas cuyos cuerpos no fueron hallados constituyen delitos continuados y permanentes, por lo que enviaron a Trozzo a la Argentina. Esto incentivó el reclamo de los familiares de las víctimas brasileñas, que invocan el principio de congruencia. Lo que vale para los argentinos, también se aplica a los brasileños, argumentan. Algo similar ocurrió en la Argentina, cuya Corte Suprema concedió la extradición de los asesinos nazis Franz Schwammberger y Erich Priebke y declaró imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad que cometieron, mientras regían las leyes de impunidad para sus homólogos argentinos. Pasado a retiro por la propia dictadura argentina en 1981, Trozzo apeló aquella decisión del ex dictador Leopoldo Galtieri y se atribuyó haber creado un Comando Azul y Blanco represivo como parte de “una cruzada”, que “me llevó a operar en otras regiones” como oficial de Inteligencia. En cumplimiento de su parte de la sentencia interamericana, el gobierno de Dilma Rousseff apuró la sanción de una Ley de Acceso a la Información. Así prohibió mantener en secreto cualquier información sobre violaciones de derechos humanos, volvió a reducir el plazo de reserva de documentos que Fernando Henrique Cardoso había llevado de 30 a 50 años bajo presión castrense, y dio libre acceso a todos los materiales reunidos en el Archivo Nacional. Al mismo tiempo creó una Comisión de la Verdad, que investigará todos los crímenes de la dictadura, aunque le atribuyó un alcance temporal excesivo para la duración de su mandato: en dos años deberá concluir la revisión de lo sucedido entre 1946 y 1988. Al poner en funciones a sus siete miembros independientes (entre ellos el sociólogo Paulo Sergio Pinheiro, ex integrante de la Comisión Interamericana e investigador de la violencia policial), Rousseff se hizo acompañar por los cuatro ex presidentes que la precedieron: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Lula, como señal inequívoca de que estaba realizando una política de Estado. Dilma recordó que Collor hizo públicos miles de documentos militares, Fernando Henrique reconoció la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y Lula creó la Comisión de la Verdad. Estuvo al borde de las lágrimas cuando dijo que las nuevas generaciones y quienes perdieron a familiares y amigos merecen saber la verdad. Paulo Sergio vinculó la tarea de la Comisión con la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de práctica común en Brasil, que calificó como un legado terrible de la dictadura, a cuya erradicación contribuirán las investigaciones sobre el pasado que ahora se abren. El ministro Jobim intentó repetir con Dilma el juego que le había hecho a Lula, al recibir un documento de los militares con argumentos muy conocidos en la Argentina: la verdad reavivaría controversias del pasado, ya murieron muchos testigos y se perdieron los documentos y pruebas necesarios. Pero la presidente lo desembarcó sin contemplaciones del gobierno, pretextando unas declaraciones periodísticas inoportunas sobre dos colegas del gabinete. Aunque el gobierno envió al Tribunal Supremo un recurso oponiéndose a cualquier revisión de la ley de amnistía de 1979 ya se aproximan al centenar las causas abiertas por fiscales de distintos lugares del país para cumplir con el mandato internacional de investigar, identificar y castigar. El martes pasado los tres jueces de un tribunal civil de apelaciones de San Pablo confirmaron la decisión de primera instancia que identificó a un coronel de 80 años, conocido por el nombre de encubrimiento de Dr. Tibiriçá, como el responsable de las torturas aplicadas hace cuarenta años a varios miembros de una familia de militantes, que no reclamaron pena ni indemnización, sino sólo aquella verdad a la que tanto temía Videla. Y hace dos meses, el mismo torturador fue condenado a indemnizar con el equivalente de 50.000 dólares a la familia de un periodista muerto por la tortura en 1971, cuyo cadáver fue arrojado al paso de un camión para simular un suicidio. Paulo Abrao dijo que verdad y justicia son indisociables y complementarias y que el sistema democrático se ubica del lado de las víctimas y no de los represores. La aparición de fotos de la propia presidente con signos del castigo que padeció en su juventud, la identificación del militar que la torturó, muerto hace veinte años, y de imágenes de los cadáveres de periodistas y sacerdotes asesinados, cuyas muertes la dictadura quiso hacer pasar por suicidios, el hallazgo de archivos militares que las Fuerzas Armadas negaban conservar han causado conmoción y ratifican que también aquí la verdad y la memoria pueden ser caminos abiertos hacia la Justicia, siempre que la sociedad lo reclame con suficiente fuerza.